消化器内科について

ごあいさつ

特色

- 24時間365日対応で夜間は2人態勢でコール番実施。

- 他施設からの紹介患者が多い。

- 内視鏡件数が年間約15,000件と多い。

- すべての消化器疾患に精通し対応可能。

- 常勤医師が多い。

- 早期がん治療でのESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)症例が多い。

- 最近、EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引法)症例が伸びている。

- 昨年度から日帰りポリペクを積極的に取り入れている(症例により)

- 最近、土曜日入院ポリペクも導入した。

- 常に最新機器を導入し診断・治療に力を入れている。

- 女性医師もいます。

- 積極的に2024年働き方改革に取り組んでいます。

対象疾患について

消化器内科の対象の病気は、消化器の名の通り食べ物の通り道、食道から胃・小腸・大腸・肛門までと、さらに消化を助ける肝臓と、肝臓で作られた胆汁をためる胆嚢、消化酵素を作る膵臓など腹部の消化を助ける臓器全体が対象です。

当科で扱う主な疾患名

| 食道 | 食道炎、食道裂孔ヘルニア、胃食道逆流症(GERD)、食道潰瘍、食道アカラシア、マロリーワイス症候群、食道癌など |

|---|---|

| 胃 | 急性・慢性胃炎、胃潰瘍、機能性ディスペプシア(FD)、胃ポリープ、出血性胃炎、胃MALTリンパ腫、蛋白漏出性胃腸症、胃癌など |

| 小腸 | 十二指腸炎・びらん、十二指腸潰瘍,小腸潰瘍、小腸腫瘍など |

| 大腸 | 大腸ポリープ、大腸癌、イレウス(腸閉塞)、虚血性腸炎、大腸憩室炎、虫垂炎、大腸軸捻転、過敏性腸症候群(IBS)、潰瘍性大腸炎、クローン病、急性腸炎、出血性腸炎、腸結核、腸管ベーッチェット、その他の大腸疾患 |

| その他 | 消化管腫瘍(良性・悪性)、消化管粘膜下腫瘍(良性・悪性)、消化管悪性リンパ腫、腹膜腫瘍、腹水など |

| 肝臓疾患 | 肝嚢胞、脂肪肝、急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝細胞癌、肝血管種、肝臓腫瘍(良性/悪性)、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)、原発性胆汁性肝硬変(PBC)、自己免疫性肝炎(AIH)、アルコール性肝障害、薬剤性肝障害、肝膿瘍、その他の肝疾患 |

| 胆道疾患 | 胆嚢炎、胆嚢ポリープ、胆石症、胆道癌、総胆管結石、胆嚢腫瘍(良性・悪性)、閉塞性黄疸、その他の胆道疾患 |

| 膵疾患 | 膵嚢胞、IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)、急性膵炎、慢性膵炎、膵臓癌、その他の膵疾患 |

科長(内視鏡センター長兼務)

土屋 昭彦

つちや あきひこ

医学博士

日本内科学会 評議員

日本消化器病学会 関東支部評議員

日本消化器内視鏡学会 関東支部会評議員

取得資格

- 日本消化管学会 胃腸科専門医・指導医

- 日本胆道学会 認定指導医

- 日本膵臓学会 認定指導医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本内科学会 認定内科医・指導医

- 日本職業・災害医学会 労災補償指導医・海外勤務健康管理指導者

- H. pylori(ピロリ菌)感染症認定医

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

副院長(肝胆膵疾患先進治療センター副センター長兼務)

西川 稿

にしかわ こう

詳細は副院長のページへ

消化管内科科長(診療部副部長兼総合診療科科長兼臨床研修センター副センター長兼務)

笹本 貴広

ささもと たかひろ

医学博士

取得資格

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本内科学会 認定内科医

- 厚生労働省・文部科学省 医学教育者のためのワークショップ修了

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

診療顧問

有馬 美和子

ありま みわこ

日本食道学会 選挙評議員

日本消化器内視鏡学会 社団評議員・功労会員・関東支部名誉会員

取得資格

- 日本食道学会 食道科認定医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本外科学会 認定登録医

- 厚生労働省 がん診療に携わる医療従事者に対する緩和ケア研修修了

副科長

柴田 昌幸

しばた まさゆき

日本消化器病学会 支部評議員

日本消化器内視鏡学会 関東支部評議員

日本肝臓学会 評議員(東部会)

取得資格

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

- 日本消化管学会 胃腸科専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本消化器がん検診学会 総合認定医

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本栄養治療学会/日本外科代謝栄養学会

NST医師・歯科医師教育セミナー修了 - 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

- 日本医師会 認定産業医

医長

明石 雅博

あかし まさひろ

医学博士

取得資格

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

中村 直裕

なかむら なおひろ

取得資格

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本内科学会 認定内科医

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

小山 洋平

こやま ようへい

医学博士(東京医科大学)

日本消化器内視鏡学会 学術評議員・関東支部評議員

日本消化器病学会 関東支部評議員

取得資格

- 日本消化管学会 胃腸科専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

- 日本内科学会 認定内科医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

医員

田中 由理子

たなか ゆりこ

取得資格

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本内科学会 認定内科医

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

李 秀載

り すじぇ

取得資格

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本内科学会 認定内科医

- 厚生生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

黒沢 哲生

くろさわ てつおう

取得資格

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本内科学会 認定内科医

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

飛田 拓途

ひだ たくと

取得資格

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本内科学会/日本専門医機構 内科専門医

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

山口 智央

やまぐち のりお

取得資格

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本内科学会/日本専門医機構 内科専門医

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

原田 文人

はらだ ふみと

取得資格

- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了

外来担当医表

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前診 | 西川*柴田*李*原田*滝川*(肝臓専門外来) | 土屋*中村*(直)山田*山口* | 土屋*小山*山口*有馬* | 高森*江川*笹本*明石*柴田* | 西川*明石*飛田*清水*滝川*(肝臓専門外来) |

第1週 高森・中村(直)・李・伊藤(瑛) 第2週 明石・山口・原田 第3週 土屋・柴田・飛田・山田 第4週 西川・小山・関 |

| 午後診 | 田中*山田*飛田* | 伊藤(瑛)*増渕*李* | 田中*有馬*原田*宮内*関* | 田中*江川*木原*中村*(直) | 高森*小山*清水*滝川*(肝臓専門外来) |

女性医師は赤字で表示しています

*がついている医師は予約が必要です。

月曜、金曜滝川医師は肝臓専門外来です。

第5土曜日は休診です。

| 外来受付時間 | 平日 午前8:00~12:00、午後12:05~16:30(土曜日は、午前のみ) |

|---|---|

| 診察開始時間 | 平日 午前9:00~、午後14:00~(土曜日は、午前のみ) |

| 休診日 | 日曜日、祝日、年末年始 |

休診・代診のお知らせ

| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 |

|---|---|---|---|

| 2026/02/20(金) | 終日 | 小山 | なし |

| 2026/02/21(土) | 終日 | 山田 | なし |

| 2026/02/24(火) | 終日 | 山田 | なし |

| 2026/02/28(土) | 終日 | 西川 | なし |

| 2026/03/02(月) | 午後 | 滝川(肝臓専門外来) | なし |

| 2026/03/05(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/03/13(金) | 終日 | 西川 | なし |

| 2026/03/16(月) | 終日 | 田中 | なし |

| 2026/03/19(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/03/21(土) | 終日 | 土屋 | なし |

| 2026/03/30(月) | 終日 | 西川 | なし |

| 2026/04/02(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/04/16(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/04/18(土) | 終日 | 山田 | なし |

| 2026/04/30(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/05/14(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/05/28(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/06/11(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/06/25(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/07/09(木) | 終日 | 江川 | なし |

| 2026/07/23(木) | 終日 | 江川 | なし |

診療内容

医療関係者の方へ

地域の基幹病院として地域医療に取り組んでいます。地元の医師会とも連携し定期的に勉強会を開催しています。消化器専門科として紹介患者の受付や逆に近医へ紹介も積極的に行っています。

当科で行っている検査・治療

消化管止血術:出血性潰瘍に対してはクリップやHSE(高張エピネフリン局注)、APC(アルゴンプラズマ凝固法)など、食道静脈瘤破裂による出血に対してはEVL(食道静脈瘤結紮術)、EIS(食道静脈瘤硬化療法)など行っています。

消化管出血の出血に対しての緊急IVR治療(カテーテルを用いた血管造影下の止血術や門脈圧亢進症時の静脈瘤出血時の静脈瘤塞栓術:PTOなど)も当科で対応しています。

消化管早期癌:食道、胃、大腸癌などの早期癌の疑いのある症例に対してはNBIやFICEなどの特殊光と拡大内視鏡を行い診断の補助としています。早期癌で適応があると診断されれば、ESD(内視鏡下粘膜下層剥離術)やEMR(内視鏡下粘膜切除術)など、侵襲の少ない治療を積極的に行っています。

2010年度の上部消化管のESDは約60例、下部消化管のESDは約10例でした。毎年増加傾向にあります。

また、早期大腸癌に対するESDは先進医療であり現在申請中です。

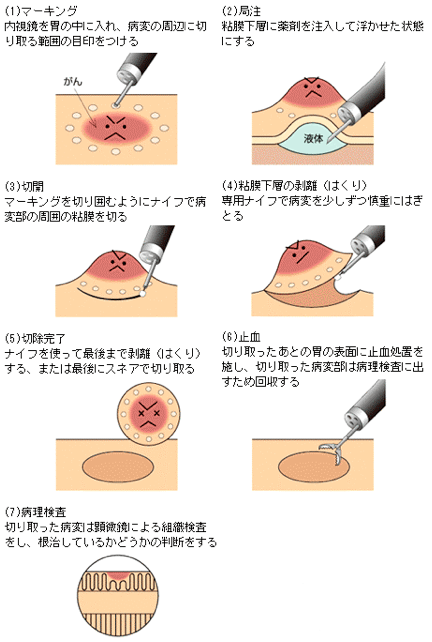

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)について

内視鏡によるがん治療の進歩

早期がんに対して行われている内視鏡治療は、開腹手術に比べて入院日数が短期間ですみ、また患者さんへの負担も軽くできるため、従来の外科治療に代わる新しい治療法として注目されています。

内視鏡を使った治療法には、スネアと呼ばれる金属の輪を病変部に引っ掛け、高周波電流を流して切り取る方法(内視鏡的粘膜切除術;Endoscopic mucosal

resection:EMR)や、最近では、専用の処置具を使ってより大きな病変を切り取る方法も行われるようになってきています。これは内視鏡的粘膜下層剥離(はくり)術(Endoscopic

submucosal dissection: ESD)と呼ばれています。

EMRは、治療が比較的短時間ですみますが、一度に切り取ることができる病変が、スネアの大きさ(約2cm)までと制限があるのに対し、ESDでは専用の処置具を使い、より広範囲に病変を切り取ることが可能な治療法です。

切り取られた病変は、最終的に顕微鏡でその組織の様子が確認されます(病理検査)。

このように、ESDでは大きな病変もひとかたまりで取れ、また病理検査でのより正確な診断にも役立つと考えられています。

ESD治療に用いられる器具

ESDの手技

進行期胃癌・大腸癌・膵臓癌に対する抗がん剤治療

当院では、抗がん剤の標準的治療を実施しており、年々増加傾向です。

肝細胞癌・門脈腫瘍詮の場合、動注リザーバーを体内に留置し、抗がん剤の持続動注療法を行っています。

ヘリコバクター・ピロリ菌除菌療法

ヘリコバクター・ピロリ菌が陽性と診断され、潰瘍が認められた場合の除菌療法は随時行っています。除菌後の効果判定は精度の優れている尿素呼気試験で行っています。尿素呼気試験の測定機器は院内に装備してます。

大腸ポリープ切除術

下部消化管では大腸ポリープに対しては年間465例(2010年度)の内視鏡下大腸ポリープ切除を行いました。さらに、IBD(炎症性腸疾患)の治療にも積極的に取り組んでおり、潰瘍性大腸炎やクローン病に対して血液成分除去療法や抗ヒトTNFαモノクローナル抗体(レミケード)治療も行っています。

原因不明の消化管出血に対して、適応があればカプセル内視鏡を行い、さらに、新しく導入されたダブルバルーン小腸内視鏡装置にて、直接小腸を観察し、病変の診断、治療を行っています。

総胆管結石の内視鏡下排石術

総胆管結石に対して、ERCP(内視鏡下逆行性膵胆管造影)下に、EST(乳頭切開術)やEPBD(乳頭バルーン拡張術)にて排石術を多く行っています。

ERCPは年間299件(2010年度)行われました。

閉塞性黄疸に対する減黄術

閉塞性黄疸に対してはERCP下にENBDtube(経鼻胆管ドレナージ)や、ERBD(チューブステント)にて早急にドレナージ出来る体制になっています。

内視鏡的なアプローチが不可の場合のPTCD(経皮経管胆管ドレナージ術)なども、当科で行い迅速な対応が可能となっています。

悪性腫瘍による閉塞性黄疸で手術適応が無いと診断された場合、メタリックステントによるドレナージを積極的に行っています。肝門部の閉塞で左右の胆管が泣き別れの場合、当科ではステントinステントやPTCDルートからのステント挿入の併用も適宜行っています。

診断の困難な場合など、胆道・膵管のブラッシング細胞診、生検さらにはPTCDチューブ拡張後に胆道電子スコープ、ERCP下の親子式スコープなどで直接、胆管・膵管観察・診断を行っています。

超音波内視鏡下の穿刺吸引用の内視鏡装置(EUS-FNA)が装備されており、超音波内視鏡下に粘膜下腫瘍の観察や生検、嚢胞穿刺、経胃的膵嚢胞ドレナージなど行っています。

肝臓疾患

埼玉県で10病院が指定された、肝疾患診療連携拠点病院の一つとして肝炎治療、肝細胞癌治療等を地域の中心病院として取り組んでいます。

当科の特徴は当科内でIVR(カテーテルを用いた血管造影下の治療)が出来る体制となっております。肝動脈塞栓術、門脈造影術などが可能です。個々の患者さんの状態と病気の進行に応じ、きめ細かな治療が可能となっています。

慢性C型肝炎に対するインターフェロン療法導入は年間50例以上あります。

当施設は難治性慢性C型肝炎に対する2重膜濾過(DFPP)療法も施行可能であります。

埼玉県肝疾患診療拠点病院

https://saitamakanzo.jp/

原因不明の肝障害に対しては肝生検による診断を行っています。病理検査にて肝障害の原因、肝の炎症の程度と肝障害の進行度を検索します。

2010年度は40例の肝生検(肝腫瘍生検含む)を行いました。

肝腫瘍:肝臓腫瘤性病変に対しては、腹部超音波検査、腹部CT、MRI、MRCP、血管造影、エコーガイド下肝生検などにて総合的に診断を行っています。

質的診断としてEOB-MRIを取り入れています。

肝腫瘤の精査としてソナゾイドを用いた造影エコーを行っています。専用エコー診断装置にて高分化型肝細胞癌などの診断を行っています。

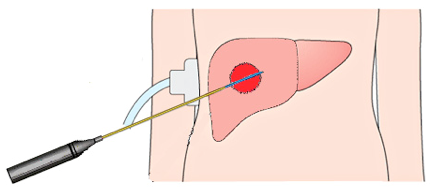

ラジオ波焼灼術:

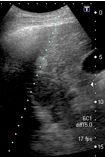

超音波診断装置で観察しながら肝臓の中に生じた腫瘍に針を刺して腫瘍を焼灼します。

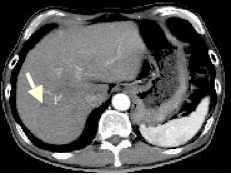

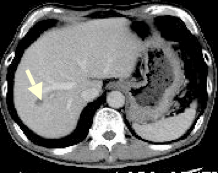

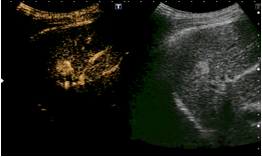

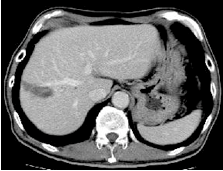

肝細胞癌に対するラジオ波焼灼術による治療例を示します。 腹部超音波検査にて肝臓に12~13㎜のHighEcho(白い)腫瘤を指摘されました。 腹部CT、腹部MRI-EOB、ソナゾイド造影超音波等にて肝細胞癌と診断。エコーガイド下にラジオ波焼灼術を施行。最後に腹部CTにて治療効果を判定しています。

肝細胞癌に対するラジオ波焼灼術施行例

①腹部CT像

②EOB-MRI像

③造影腹部超音波像

④ラジオ波焼灼後の腹部CT像

膵臓疾患

急性膵炎に対してはガイドラインに準じ治療を行います。重症例ではCHDF(持続的血液濾過透析)や持続動注療法など行っています。

手術適応の無い膵臓癌例はガイドラインに準じ抗がん剤治療を行います。

膵嚢胞性疾患に対しては、内視鏡下逆行性膵胆管造影(ERCP)下に膵管との交通チェック、膵液採取など系統的に診断を行います。

膵炎後の膵嚢胞で胃壁と接し適応があると判断されれば、超音波内視鏡下経胃的膵嚢胞ドレナージを行います。

予約受付窓口

紹介状をお持ちの方

地域連携課・病診連携係

紹介状をお持ちでない方

外来予約センター

受付時間

| 平日 | 8:00~12:00、12:05~16:30 |

|---|---|

| 土曜 | 8:00~12:00 |

- 紹介状を開封せずにお手元にご用意ください。

- 当日のご予約はお受けいたしかねます。

- 当院は地域医療支援病院です。原則として、かかりつけの医院からの紹介状が必要となります。